Vatnik e Ushanka

Origine del Vatnik:

Il vatnik (giacca imbottita di cotone) è spesso associato alla Russia, ma ha origini cinesi e bizantine. Giubbotti imbottiti simili esistevano nel X secolo come parte dell'equipaggiamento della fanteria bizantina.

Diffusione in Russia:

Durante la guerra russo-giapponese (1904-1905), i soldati russi notarono le giacche imbottite cinesi e iniziarono a usarle. Queste giacche furono adottate su larga scala durante la Prima Guerra Mondiale.

Standardizzazione e Uso:

Nel 1932, il governo sovietico standardizzò l'uso del vatnik, rendendolo un'uniforme per lavoratori e soldati. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il vatnik divenne un elemento essenziale dell'abbigliamento invernale russo.

Simbolismo Culturale:

Il vatnik divenne un simbolo della cultura sovietica e russa, associato sia ai lavoratori che ai prigionieri nei campi di lavoro. Il termine "vatnik" è oggi usato per descrivere patrioti russi.

Origine dell'Ushanka:

L'ushanka, il tipico cappello russo con paraorecchie, ha probabilmente origini mongole o della regione di Pomor, con varianti del cappello usate dai militari russi all'inizio del XX secolo.

Simbolismo e Diffusione dell'Ushanka:

L'ushanka è diventata un simbolo della Russia, ampiamente usato nell'esercito e nella cultura popolare russa, fino a diventare parte dell'iconografia russa nei film e nei souvenir.

Valenki:

I valenki, stivali in feltro, sono considerati un simbolo della Russia, ma hanno origini che risalgono alle tecniche di infeltrimento dei nomadi eurasiatici. Furono introdotti in Russia nel XVIII secolo e divennero popolari nel XIX secolo.

Vatnik e Ushanka

Il vatnik (giacca imbottita di cotone), conosciuto anche come tilogriyka o fufajka, è un tipo di abbigliamento che è diventato popolare in Russia e spesso viene associato daglii stranieri a questo paese e ai suoi rigidi inverni. Tuttavia, in realtà, la Russia non è il paese d'origine del vatnik.

Giubbotti imbottiti di lino, foderati di cotone e trattati con aceto e vino, erano già un'uniforme della fanteria bizantina nel X secolo. L'antico vatnik portava il nobile nome di cavadion ed era considerato una forma di armatura leggera. Certamente, il vatnik bizantino difficilmente poteva proteggere dalle frecce, ma poteva offrire una certa protezione contro colpi di spada o ascia. Alcuni storici ritengono che, forse, il cavadion nel X-XI secolo sia arrivato in Russia e nelle terre slave (Ucraina) dalle truppe bizantine, ma l'invasione mongola-turca portò alla scomparsa del “vatnik bizantino” dall'armamentario militare russo antico.

In Europa medievale, abiti simili, a seconda delle caratteristiche del taglio, avevano vari nomi. Ad esempio, nei paesi del Mediterraneo (Italia, Spagna) esisteva la "brigandina", in Francia il "gambesón" e in Inghilterra l'"aketon". Questo tipo di abbigliamento faceva parte dell'equipaggiamento dei cavalieri come sottoveste, indossata sotto l'armatura. Le principali funzioni del sottoveste erano l'assorbimento degli impatti ricevuti dall'armatura (ammortizzazione) e la protezione dal contatto diretto con l'armatura o la maglia di ferro. Va detto che le giacche imbottite vengono ancora utilizzate per l'allenamento alla scherma.

L'abbigliamento imbottito simile al vatnik esisteva già da tempo, ma aveva uno scopo completamente diverso: proteggere dalle armi, non dal freddo. Quando il vatnik imbottito è diventato una parte indispensabile dell'abbigliamento invernale? Non ci sono dati precisi sulla data di apparizione del vatnik in questo ruolo. Solo alcuni indizi possono suggerire il momento della sua diffusione su larga scala. È del tutto possibile che il prototipo dell'attuale vatnik fosse un cappotto imbottito dell'Asia centrale. Successivamente, fu accorciato per non ostacolare i movimenti.

Nel suo aspetto moderno, il vatnik russo apparve durante la guerra russo-giapponese del 1904-1905. Le truppe russe stanziate in Manciuria notarono le comode e calde giacche imbottite degli abitanti locali e decisero di acquistarle dai commercianti. Così, all'inizio della Prima Guerra Mondiale, nonostante un equipaggiamento invernale piuttosto buono per l'esercito russo, fu deciso di fornire al fronte giacche e pantaloni imbottiti di tipo cinese. In totale, durante tutti gli anni di guerra, furono inviati all'esercito circa 38,4 milioni di fufayki e giacche imbottite, da indossare sotto i normali mantelli. Dopo la demobilitazione, le giacche cinesi si diffusero in tutta l'Impero Russo, gettando le basi per il moderno “culto del vatnik”. Successivamente, in Russia, i vatniki furono usati irregolarmente durante la guerra civile, ma il vero riconoscimento popolare era ancora lontano.

Nato dal Canale Bianco

Oggi si pensa che la fufayka sia strettamente associata alle istituzioni penitenziarie. Tuttavia, non è sempre stato così. Ci sono prove indirette che nel XIX secolo il vatnik imbottito non fosse l'abbigliamento dei prigionieri. L'artista M. Yaroshenko nella sua pittura "Vita ovunque" rappresenta abitanti di un vagone carcerario. Nessuno di loro indossa un vatnik imbottito.

Il governo sovietico vide nel vatnik un abbigliamento ideale, adatto sia per la guerra che per il lavoro, e ne standardizzò l'uso. La fufayka imbottita che conosciamo fu introdotta con un decreto del Comitato per la standardizzazione del Commissariato del Popolo per l'Industria Leggera dell'URSS l'8 ottobre 1932. Da allora, le giacche imbottite divennero effettivamente l'uniforme per i costruttori del Canale Bianco. Non si trattava più del vatnik "cinese". In effetti, la "fufayka standardizzata" era una sorta di "cocktail" che combinava il prototipo "asiatico", la cosiddetta "sibirka" (cappotto corto) popolare tra i mercanti alla fine del secolo, e il "volan", che era una sorta di abbigliamento uniforme per i cocchieri.

Ad esempio, come descritto dal noto giornalista della fine del XIX e inizio del XX secolo V. Gilyarovsky: “I ben nutriti, nei loro ridicoli volan di pregiata lana, cinti da cinture di seta cucite, i cocchieri guardano con orgoglio il pubblico che passa... I volan comparvero in quei tempi ormai dimenticati, quando il severo padrone picchiava con il pugno e calciava il suo cocchiere servile. Allora il volan, imbottito fino all'orrendo, proteggeva il cocchiere dalle ferite...”

È interessante notare che i volan divennero anche "uniformi" tra i noti vagabondi del Volga e poi tra vari tipi di vagabondi e delinquenti. Il vatnik ammorbidiva bene i colpi durante le risse, poteva proteggere dagli attacchi con coltelli e, inoltre, non limitava i movimenti, il che era molto importante per i furfanti di strada.

Tuttavia, i leader della Terra dei Soviet avevano meno interesse a far sì che i vatniki fossero associati all'abbigliamento dei prigionieri o dei vagabondi. Negli anni '30, le giacche imbottite iniziarono ad essere promosse attraverso il cinema. Ad esempio, nel film cult "Chapayev", Pet'ka e Anka sfoggiano i vatniki, dimostrando così la “versatilità” di questo abbigliamento, adatto per entrambi i sessi. Le giacche imbottite apparvero anche in altri film di propaganda dell'epoca e opere artistiche.

"Secondo respiro"

Tuttavia, solo la Seconda Guerra Mondiale trasformò il vatnik in un vero e proprio culto, facendone, di fatto, l'abbigliamento nazionale russo. Con il decreto del Commissariato della Difesa dell'URSS n. 283 del 25 agosto 1941, fu introdotta una versione modificata del vatnik. La fufayka imbottita del 1941 differiva da quella del 1932 per il fatto che era progettata per essere indossata senza il mantello. Questo comportava l'introduzione del colletto sulla giacca, poiché le mostrine con i distintivi non avevano dove essere collocate.

L'abbigliamento imbottito era composto da una giacca imbottita e da pantaloni imbottiti. I vatniki erano cuciti in tessuto di cotone con imbottitura in ovatta. Per evitare che l'ovatta si ammassasse, la giacca e i pantaloni erano trapuntati con linee parallele dal basso verso l'alto. Il tessuto naturale permetteva alla pelle di "respirare", mentre l'imbottitura garantiva una protezione efficace dal freddo. In pratica, il set di biancheria - vatnik - mantello somigliava all'antico sistema moderno di "strati" di abbigliamento usato negli eserciti attuali. La biancheria in flanella costituiva lo strato base (l'attuale biancheria termica), il vatnik era lo strato isolante (giacche in pile), e il mantello o il pellicciotto era lo strato esterno (membrana, "hard shell").

Il colore della giacca imbottita non era standardizzato e poteva variare dal grigio chiaro al verde scuro o al kaki. A volte venivano aggiunti passanti per la cintura. Dopo la guerra, i vatniki rimasero a lungo di moda; fu con la giacca imbottita che l'URSS si riprese dalle macerie del dopoguerra, costruì nuove città e creò l'impero sovietico.

Tuttavia, l'uso più ampio delle giacche imbottite nel dopoguerra fu nei campi di lavoro. Esse servivano ai detenuti con grande fedeltà. Le tasche interne ed esterne permettevano ai prigionieri di tenere con sé oggetti particolarmente preziosi; inoltre, il vatnik serviva anche come cuscino e coperta. L'abbigliamento da campo divenne un segno distintivo dei condannati o esiliati. Nei vatniki delle foto di quel tempo si possono vedere anche A. Solženicyn, V. Šalamov, I. Brodskij e molti altri dissidenti sovietici.

Va notato che, nel corso del tempo, il vatnik ha visto una serie di concorrenti per la sua funzionalità, ma la giacca imbottita continua ad essere molto popolare tra le persone impegnate in lavori seri, dai semplici operai ai cacciatori professionisti.

Una nuova ondata di entusiasmo per i vatniki si è verificata alla fine degli anni '70 del secolo scorso. Allora, le persone in vatniki provenienti dalle profondità russe inondarono Mosca. I moscoviti li temevano e cercavano di evitarli. Ad esempio, i teppisti di Kazan venivano a Mosca per lavorare. Il lavoro prevedeva l'uso possibile di catene e tubi, e il vatnik era un abbigliamento ideale per le risse, poiché non limitava i movimenti e ammortizzava i colpi. Sulle spalle degli appassionati di giacche imbottite erano scritti i nomi delle bande a cui appartenevano. È importante notare che l'usanza di scrivere e disegnare numeri sulle spalle delle giacche imbottite è nata nelle "zone", anche se nella percezione popolare potrebbe essere associata ai numeri sui uniformi degli hockeyisti.

In Russia, il vatnik ha raggiunto una popolarità senza precedenti. Sia il vatnik che la t-shirt a righe sono oggetto di canzoni e poesie russe. Non è quindi sorprendente che il termine "vatnik" sia diventato sinonimo di ardenti patrioti russi. Si può essere offesi o meno da ciò, ma per i russi il vatnik è diventato qualcosa di più di un semplice indumento. Non è casuale che, durante l'apertura delle Olimpiadi Invernali a Sochi nel 2014, la delegazione russa indossasse giacche imbottite stilizzate.

Pronipote del malachai

Parlando di vatnik, vale la pena menzionare anche il copricapo ushanka. Per i russi, l'ushanka è qualcosa di più di un semplice cappello. Tra le generazioni più anziane di russi, per esempio, era ancora comune mettere l'ushanka in frigorifero durante la notte per conservare la pelliccia.

Oggi, nel mondo occidentale, l'ushanka è una parte indivisibile dello stereotipo del "russo". Una delle immagini più comuni che gli stranieri hanno della Russia è quella dei russi in fufayki e ushanki che passeggiano abbracciati agli orsi sulla Piazza Rossa. L'ushanka continua ad essere rappresentata anche nei film hollywoodiani.

Non è quindi sorprendente che l'ushanka sia spesso chiamata "cappello russo". In particolare, nei paesi anglofoni esiste la parola "earflaps", ma viene usata raramente. Più spesso si usano le parole "ushanka", "shapka" e "russian fur hat". Anche nel dizionario "The Dictionary of Russia" è indicato che la parola "earflaps" negli Stati Uniti viene usata raramente e viene sostituita con "ushanka" o "ooshanka", che si colloca accanto a barbarismi come "kolbasa", "valenki", "unty".

Tuttavia, come per il vatnik, l'origine del cappello russo ushanka non è affatto russa. Secondo una versione, l'ushanka è stata introdotta nella moda russa dai mongoli. In base a questa versione, l'ushanka russa è diventata l'erede del malachai - il copricapo dei mongoli, che non solo li proteggeva dai venti freddi delle steppe, ma serviva anche come protezione in battaglia. I malachai erano fatti di spessa pelle di pecora e potevano proteggere un guerriero da un colpo di scimitarra diagonale e anche da una freccia che aveva già superato la sua velocità massima. Successivamente, il malachai fu perfezionato. I suoi risvolti furono tagliati in tre parti, in modo che durante il riscaldamento potessero essere sollevati e legati sulla sommità della testa.

Esiste anche un'altra versione - quella pomorska. Secondo questa versione, l'ushanka russa è diventata l'erede del cappello pomorsko - il cappello con le orecchie lunghe che potevano arrivare fino alla vita. In caso di forte gelo e vento, le orecchie erano comode da avvolgere attorno al collo come una sciarpa. E ai pomori, a loro volta, il cybaka fu portato dai sami, una piccola popolazione ugro-finnica, i lapponi come erano chiamati nella Rus' antica (da questo nome deriva il nome della Lappia - la patria del favoloso Nonno Gelo).

In questo modo, il cappello ushanka, familiare ai russi, ha due probabili vie di ingresso nella cultura russa - quella meridionale e quella settentrionale.

"Dalla miseria alla nobiltà"

Fino all'inizio del XX secolo, il cappello ushanka era principalmente un capo d'abbigliamento contadino. Questi cappelli erano allora conosciuti come "treukh". Tuttavia, le difficili condizioni in cui si trovava la Russia all'inizio del XX secolo costrinsero i militari a prestare maggiore attenzione all'ushanka.

In condizioni di combattimento durante il periodo invernale, non c'era niente di meglio dell'ushanka. Pertanto, per i bianchi dell'Armata di Kolchak, l'ushanka divenne un copricapo molto popolare. Tuttavia, va notato che il "secondo ritorno" del già noto cappello in Russia derivava ancora una volta da influenze straniere. Il prototipo per la "kolchakivka" era la cosiddetta "nansen hat" - un cappello degli esploratori artici norvegesi, che a loro volta lo avevano preso in prestito dagli abitanti della Groenlandia.

La versione classica della "kolchakivka" si differiva per il fatto che era realizzata interamente in panno (cioè il copricapo con le orecchie e il davanti non erano foderati di pelliccia), e, inoltre, oltre al davanti verticale, aveva anche una visiera rivestita di panno. Il panno era solitamente giapponese, e i cappelli erano prodotti in massa nel Regno Unito.

In seguito, la moda per l'ushanka con la cupola rotonda si diffuse tra i lavoratori di Pietrogrado e poi in tutta la Russia.

Dal 1931, nell'URSS, fu introdotto un cappello noto come "cappello finlandese", simile all'ushanka. Nel 1934, l'ushanka divenne il copricapo della Marina Militare. Era composto da un copricapo di panno nero, una visiera e un copricapo con orecchie.

Successivamente, l'ushanka fu modificata. Con l'ordine del Commissariato del Popolo per la Marina Militare dell'URSS n. 426 del 20 ottobre 1939, il copricapo di panno dell'ushanka fu sostituito con uno di pelle. I cappelli per gli ufficiali superiori e di alto rango erano realizzati in pelliccia nera, mentre quelli per il personale di grado medio e inferiore erano in tessuto nero di tipo "tsigeyka".

Nel 1940, il cappello ushanka divenne il copricapo invernale ufficiale dell'esercito e della polizia. Era realizzato in pelliccia chiara, mentre nella marina le ushanke rimasero nere.

Nell'Armata Rossa e nella Marina Militare dell'URSS, i soldati semplici e i sergenti indossavano cappelli con una stella, mentre negli anni '70 si introdusse la stella con l'emblema (una cornice di foglie dorate).

L'ushanka si radicò profondamente in Russia, non solo nell'esercito e nella polizia, ma anche tra i civili. Spesso non era solo un copricapo, ma anche un luogo sicuro dove conservare documenti importanti o denaro, dato che le sue orecchie potevano fungere da tasche.

Durante il cosiddetto "stagnamento", l'ushanka tornò a essere un simbolo culturale russo. Russia e i russi erano associati a questi cappelli, che venivano venduti agli stranieri dai mercanti di souvenir, e successivamente comparvero sulle teste degli eroi russi nei film di Hollywood.

Negli anni '90, le ushanke di visone erano considerate un lusso e uno status symbol, trattate con grande cura e rispettate. Le ushanke costose, anche nei giorni più freddi, venivano indossate con le orecchie sollevate. Le versioni più economiche per i bambini erano solitamente fatte di pelliccia di pecora e si legavano con un elastico.

Valenki, valenki...

Alla fine, la narrazione del costume invernale russo non sarebbe completa senza menzionare i valenki. Secondo il dizionario di S. Oжегов, i valenki sono stivali invernali morbidi realizzati in lana infeltrita.

Insieme all'ushanka e al vatnik, i valenki sono considerati simboli della Russia, che testimonierebbero la ricca e distintiva cultura del popolo russo. Ma è davvero così?

Le prime tracce di prodotti in lana sono state trovate in Altai (nelle tumulazioni di Pazyryk), e risalgono a circa 2500 anni fa. I primi oggetti di lana infeltrita considerati sono i tappeti. La tecnica dell'infeltrimento era ampiamente utilizzata dai popoli nomadi delle steppe. Gli abitanti dell'Asia creavano con la lana infeltrita cuscini, isolanti per abiti superiori e persino rivestivano le pareti delle loro abitazioni.

I valenki russi hanno come precursori gli stivali in feltro tradizionali dei nomadi eurasiatici, la cui storia si estende per secoli. I valenki iniziarono a penetrare nella Moscovia durante il periodo dell'Orda d'Oro attraverso le tribù turche e mongole, i cui stivali erano chiamati "pimi".

In generale, i valenki sono relativamente recenti per i russi. Comparvero inizialmente in Siberia a metà del XVIII secolo e in Russia europea all'inizio del XIX secolo. Vale la pena notare che inizialmente in Russia il termine "valenki" si riferiva non agli stivali, ma ai copricapi maschili, simili ai cappelli realizzati con la stessa tecnica.

I valenki divennero ampiamente popolari in Russia solo a metà del XIX secolo, quando cominciarono a essere prodotti industrialmente. Prima di ciò erano piuttosto costosi e potevano permetterseli solo le persone benestanti. Il cambiamento delle esigenze, l'influenza crescente delle usanze urbane sulle campagne portò alla sostituzione degli stivali tradizionali con quelli in feltro, e alla crescita della produzione di valenki.

Inizialmente, i valenki erano prodotti artigianalmente, e ogni casa aveva una propria "fabbrica" di infeltrimento. Gli artigiani passavano giorni a mescolare la lana con sapone, soda e un debole soluzione di acido solforico. Il processo di produzione dei valenki era manuale, difficile ma redditizio.

In diverse regioni della Russia, i valenki avevano nomi diversi: a Nizhny Novgorod erano chiamati "chesanki", in Siberia "pimi". I valenki fatti di lana di capra erano chiamati "volnushki" e "vykhidki", mentre quelli di lana di pecora erano "katanki". Nella regione di Yaroslavl, i valenki del villaggio di Timokhovo erano particolarmente ricercati. Gli artigiani mantenevano segreti i metodi di produzione, tramandandoli di generazione in generazione.

Con il tempo, i piccoli laboratori artigianali si trasformarono in manifatture e fabbriche. Anche se il calzaturificio industriale produce scarpe di alta qualità, i valenki realizzati dagli artigiani rurali, chiamati "pimokaty", sono ancora considerati i migliori. L'abilità dei "pimokaty", e i loro prodotti, sono rispettati e apprezzati, poiché il calore degli stivali infeltriti è mantenuto non solo dalla lana, ma anche dal calore delle mani dell'artigiano.

Contrariamente a quanto si pensa, i valenki non sono cuciti né pressati. Il processo di produzione dei valenki può essere descritto come dare alla lana una forma e densità tale che gli stivali siano caldi e comodi anche nelle gelate più intense.

Oggi, la produzione di valenki rimane complessa. La lana di pecora è stratificata, lasciata riposare per 3-4 giorni, poi pettinata e infeltrita. Solo allora il materiale viene modellato in forma di valenki. Le sagome vengono impilate e infeltrite a mano e successivamente con macchine. Tuttavia, il processo non finisce qui. Dopo l'infeltrimento, gli stivali sono immersi in acqua per 12 ore, allungati, bolliti in calderoni e asciugati in forni. Infine, vengono rifiniti e tagliati.

Dopo la sua apparizione alla fine del XVIII secolo e all'inizio del XIX secolo, la produzione di valenki ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi tre secoli. In passato, la produzione di valenki richiedeva tre giorni di lavoro manuale, ma oggi il processo rimane lungo e laborioso.

Col tempo, i valenki come tipo di calzatura invernale sono diventati meno popolari, sostituiti da calzature più leggere e resistenti all'umidità. Tuttavia, nel folklore russo rimangono numerosi detti associati ai valenki: “tupoy, kak valenok” (stupido come un valenok), “ne mytyom, tak katanyem” (non con il lavaggio, ma con l’infeltrimento), “sibirskij valenok” (valenok siberiano). E la canzone popolare russa "Valenki" in realtà non è russa, ma... rom. Tra i russi è diventata incredibilmente popolare dopo essere stata interpretata dalla celebre cantante Lydia Ruslanova, e sono venuti a considerarla propria.

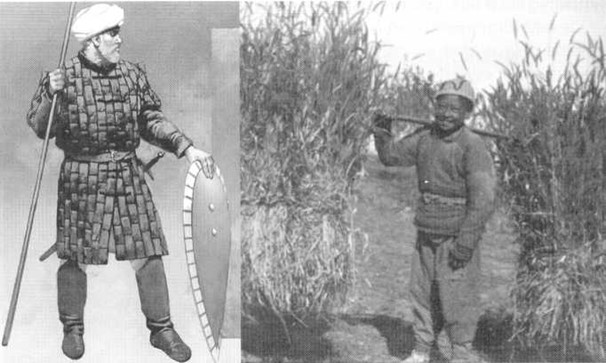

Cavadion bizantino (ricostruzione) e bambino cinese in giacca imbottita (inizio XX secolo)

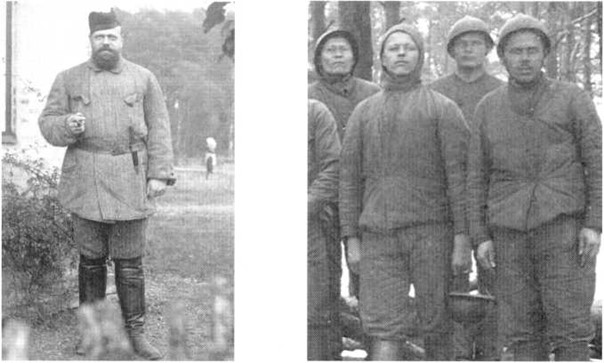

Imperatore russo Alessandro III e soldati della Prima Guerra Mondiale in giacche imbottite

Cappello mongolo tradizionale e cappello Nansen con coccarda bianca (1917–1922)